部長ブログ

第5回 そんなに牛乳が必要か? Is that much milk necessary?

「日本人の牛乳神話は動物工場の問題を良く説明してくれているよ。アジアはこれから人口爆発するのだから、せめて『animal machine』くらい読んでくださいよ」。

第4回で紹介した、屋久島で出会ったドイツ人酪農家のパパが初対面時の私に放った、かなり感情の入った言葉でした。

ブログの更新が遅れて申し訳ございません。当初は、舎飼い飼育による牛乳成分の問題点、特に女性ホルモンとストレスホルモンの問題を中心に展開する予定でしたが、無くしたと思っていた『アニマル・マシーン(ルース・ハリソン著、橋本明子ほか共訳 講談社)』が盆休みに実家の掃除中に見つかり、何度も読み返し今に至ってしまいました。半世紀以上も昔の本ですが、今読んでみても色褪せることのない問題提起本です。今回のブログは少し長いです。

牛乳は体に良いのか悪いのか。体に良い方の理由をAIに尋ねると、①不足しがちなカルシウムを手軽に摂取できる ②栄養価が高い ③神経を落ち着かせる作用がある ④身長が伸びる、などが返ってきます。一方、体に悪い方は⑤消化・分解が悪く、胃腸に負担をかける ⑥カルシウム/マグネシウムのバランスが悪く脱灰しやすい ⑦肥満・生活習慣病になりやすい ⑧ある種の癌になりやすい、などです(詳細はネットで検索してみてください)。結論から言えば、上記①~⑧の情報はすべて正解です。どんな食品にも正負の両面性があり、過剰摂取すれば負の影響が大きくなることは一般に良くあることです。また、各人の体質にも大きく左右されますし、良いか悪いかの白黒勝負の土俵で議論すること自体が無駄であり、飲食したい人が飲食すれば良い食品の一つに過ぎません。

一般社団法人jミルクは、『牛乳は、安価で簡単に摂取できる高栄養価な食品』であることを謳っております。しかし、その「コスパの良さ」のために、どれだけの「効率」を牛という家畜の生命に強いているのか、今一度考えてみるべきではないでしょうか。jミルクのHPから、ホルスタイン種の日本での一般的な飼育法をみてみましょう。

ホルスタイン種の雌仔牛は、生まれた直後に母牛から離されて個別に繋ぎ飼いされ、牛舎中心の一生が始まります。最初の1週間は搾乳された母牛の初乳を飲みますが、その後は粉乳等を2か月間飲んで育っていきます。その後断乳し栄養価の高い穀物飼料で育てられ、1年半で最初の人工授精を受けます。約280日の妊娠期間後に出産、いよいよ搾乳が開始されます(当たり前ですが、牛も出産しないと乳は出てきません)。出産後40~60日で次の人工授精を受けますが、出産後300日間程度は搾乳が続き、(次の)出産の2か月前頃から搾乳は中止、出産のための体力づくりを行います(乾乳期)。この妊娠=>出産サイクルを4回ほど行った後は廃用牛となり、食用(『国産牛』の名で市場へ)のため屠殺されます。自然界ならば20年は生きられる種ですが、飼料代等の飼育料と牛乳・牛肉の市場価格を天秤にかけた結果、自然界の1/4程度の寿命で「処分」されます。人工授精=>牛舎の中での人工飼育=>妊娠と出産反復=>屠殺、まさに「効率」のみ求めた『牛乳機械』と言ったところでしょう。私たちが普段飲んでいる牛乳のほとんどがこうして製造されます。

アニマルウェルフェア(動物福祉)を言っているのではありません。家畜とは、野生動物を捕獲し飼いならし人間が都合の良いように作り変えてきた動物であり、人間が動物を食料とする業を背負っている以上、家畜の存在と犠牲はある程度必要と考えます。ホルスタインは乳量向上のために多くの改良を加えてきた種で、野生型とはかなり異なっているようです。特に暑熱ストレスに弱いことは有名で、単純に放牧すれば良いというものでもないようです。乳牛にできるだけストレスをかけずに生産していこうとしている全ての酪農関係者の努力を私はリスペクトします。また、牛乳そのものが悪いと言いたいのでもありません。私も牛乳や乳製品は大好きですし、食料事情の悪い国々にとっての牛乳(粉乳含む)の価値も十分理解しております。しかし、過剰栄養が問題となっている現代日本で、牛乳を、1歳児の保育の段階から骨粗鬆症に悩む年になるまで、毎日飲まなくてはいけないのでしょうか? 仮に牛乳を飲むことは必要だとして、それで得られる肉体的メリットは、どのような結果をどれだけ生むというでしょうか? 朝食を食べていない小学生の比率が5%程度(2020年度、厚生労働省)あり、日本では貧困化が進んでいるので牛乳給食は今後も必要、といった指摘があります。しかし、貧困の問題は政治の問題であり、生産不足ではなく分配が適切に行われていないことが理由です(朝食を食べない理由は、貧困以外の要因が大きいようです)。家畜の「命」に多大な効率と犠牲を強いて食料を生産している社会の中で、どれほどの効率性を人間にも求められているのか、今後のブログで考えていきたいと思います。第5回の締めは『アニマル・マシーン』のイントロ文の一節で。次回は効率の頂点である「プラスチック」の話、9月末にアップ。

「最後に一言。本書は動物の受難を扱っている。視力が落ちて見えなくなった目を彼らの受難に向けて、凝って見て我が身を振り返っていただきたい。私たち人間自身もだんだん力が衰えてきたのではなかろうか。人間による人間の扱いの点でも、いよいよ冷酷無比になっているのではなかろうかと」。

小児科部長からのあいさつ

2025年、EASEこども外来は新しくなります。これからのこども達が未知なるリスクと闘っていけるように。広い世界で変化の鼓動を感じながら健康的に過ごせるように。

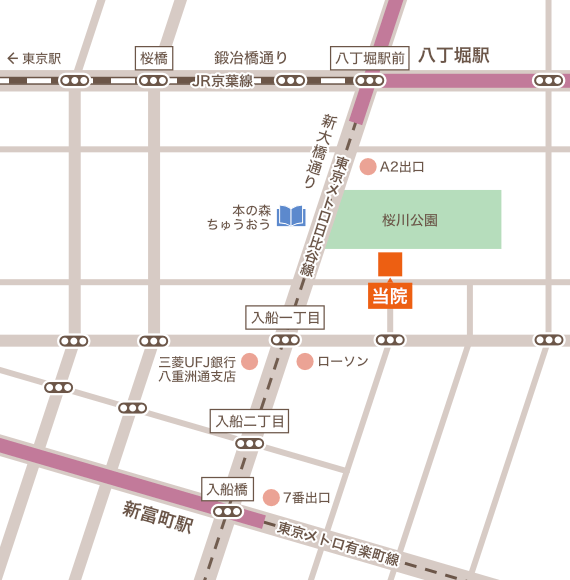

〒104-0042 東京都中央区入船1-1-24-5F

03-3206-1112

一般小児科・内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ | - | - |

| 14:30~16:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | □ | - | - |

| 16:00~18:00 | 〇 | 〇 | △ | - | 〇 | - | - | - |

△:16:00~17:00

□:9:00~14:30(最終予約受付14:00)

☆:知能検査(要予約)

※受付は診療終了15分前まで

※11:00~13:00はEASE1000に登録された患者様を優先します

※オプシン検査・専門外来の診療時間については、「オプション検査・専門外来」の各項目を参照してください

なお、専門外来を初回受診希望の方は、必ずお電話で予約をお願いします